モールテックス・ビールストーン メンテナンスセット

¥7,700

サカンアートが編集するコラムや、

お客様よりいただくよくある質問にお答え

「テラゾーとビールストーン、名前は聞いたことがあるけど…何が違うの?」

そんな疑問を抱いたあなたは、きっと内装や店舗づくりにこだわりを持っている方かもしれません。

見た目は似ていても、その性質や魅力は全くの別物。選ぶ材料によって、空間の印象や使い勝手が大きく変わってくるんです。

この記事では、テラゾーとビールストーンの特徴をしっかり比較しながら、それぞれの強みや向いている用途、選び方のコツまでをわかりやすく解説していきます。特に「自分だけのオリジナル空間をつくりたい!」と考えている方には、ビールストーンの自由度の高さがきっと響くはず。

【今回の記事のポイント】

✔︎テラゾーとビールストーンの素材・施工・デザインの違い

✔︎各素材が向いている空間や目的の比較

✔︎ビールストーンの活用事例と導入のヒント

初稿:2025/6/25

テラゾーとビールストーンは、どちらも「おしゃれな左官材」として人気を集めていますが、そのルーツや素材構成、仕上がりの自由度は大きく異なります。ここでは、まずそれぞれの基本情報を整理しながら、違いを理解するための土台をつくっていきましょう。この記事を読み進める前に、両者の基礎を押さえておくと、後の比較ポイントがよりクリアになります。

テラゾーとは?特徴と歴史

テラゾーは、イタリア発祥の建材で、古くは15世紀頃のベネチアで誕生したと言われています。当時、大理石の破片をモルタルに混ぜて床材として使ったのが始まりで、その後、意匠性と実用性の高さからヨーロッパ全体に広まりました。近年では「レトロでおしゃれな内装仕上げ材」として人気が再燃しており、カフェやホテルなどのインテリアで見かける機会も増えています。

構造的には、セメントや樹脂モルタルの中に石やガラスなどの骨材を混ぜ込み、表面を研磨して模様を浮かび上がらせるという仕上げ方が特徴です。クラシカルな印象を持ちつつ、骨材の種類や配置によってさまざまな表現が可能なため、現在でも広く使われています。なお、テラゾーは現場での施工だけでなく、プレキャスト品としての提供も一般的です。

ビールストーンとは?特徴と成り立ち

ビールストーンは、ベルギーの建材メーカー「BEAL社」が開発した左官材で、テラゾーや研ぎ出しの技法をルーツに持ちながらも、現代的な機能性と自由度を融合させた「次世代型テラゾー」とも言える塗材です。日本ではまだ認知度は高くないものの、輸入左官材を扱う専門業者や内装デザイナーの間では注目度が高まっています。

最大の特徴は「極めて自由な表現が可能」なこと。色鮮やかな顔料、地域由来の骨材、金属片や鏡の破片などを自在に組み合わせ、唯一無二の表情を創り出せます。また、専用のモルタル材と組み合わせることで、床・壁だけでなく什器や家具、カウンターなどにも施工できる薄塗りタイプ。継ぎ目のないシームレスな仕上がりと高密着性により、洗練された現代インテリアとの相性も抜群です。

さらに、耐久性にも優れており、住宅だけでなく店舗や施設などの商業空間にも十分に対応できるスペックを持っています。

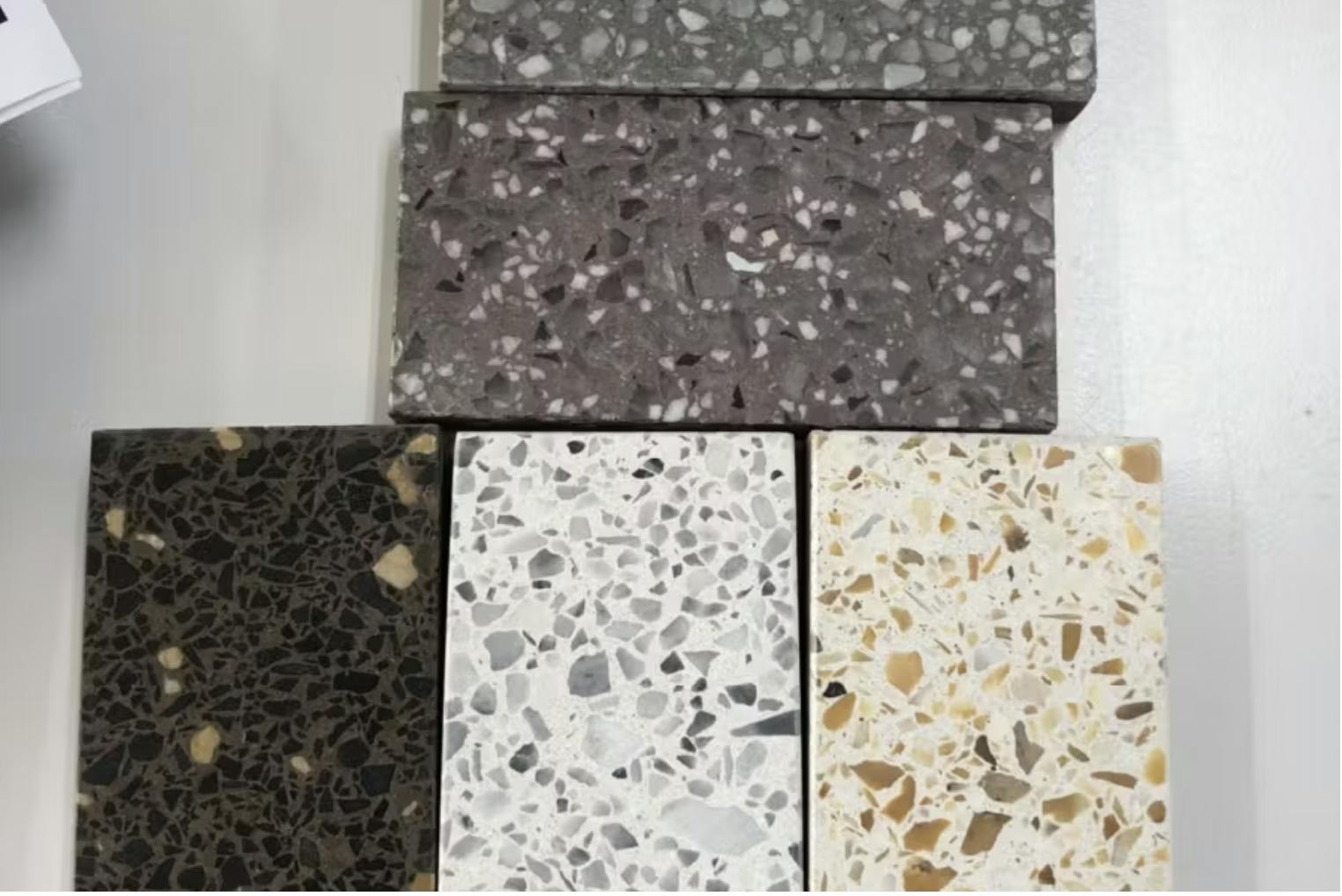

⇩⇩ビールストーンのカラーチャートはこちら⇩⇩

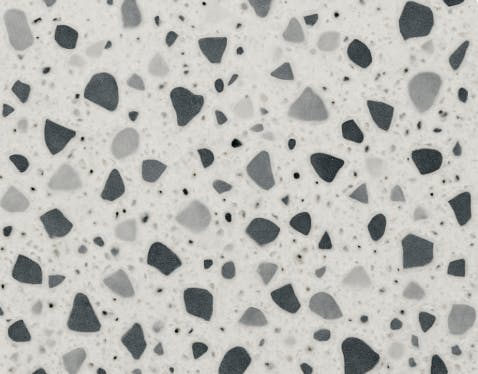

テラゾーとビールストーンは、どちらも骨材を使った左官仕上げで見た目が似ていますが、実際はその仕上がりや質感に大きな違いがあります。色の自由度、模様の出方、光沢感など、空間デザインにおいて重視される「表情」の作り方がそれぞれ異なるため、デザインの目的によって適材が変わってきます。

◆ 見た目の主な違いポイント

◆カラーバリエーションと質感の違い

テラゾーのカラー展開は、骨材とベース材の組み合わせである程度決まっており、基本的にはナチュラルで落ち着いたトーンが中心です。白地にグレーや黒の粒が入ったスタンダードなものが人気で、クラシカルな雰囲気や北欧スタイルと相性が良い印象があります。

一方、ビールストーンはカラーバリエーションの幅が非常に広く、専用の顔料を使って希望の色合いを自在に表現できます。さらに、金属粉・貝殻・鏡の破片などの素材を混ぜることで、他にない独創的な質感を生み出すことも可能です。空間のコンセプトに応じて、モダン・ナチュラル・アート風など、印象を大きく変えられるのがビールストーンの魅力です。

◆光沢感と模様の出方の違い

テラゾーの仕上げは、石材の粒感が均一に浮かび上がるため、比較的フラットでスッキリとした光沢感が特徴です。表面をしっかりと研磨することで、上品で均質なツヤが得られ、伝統的な雰囲気やホテルライクな印象を持たせたいときに効果的です。

対して、ビールストーンは素材の選び方や配合比率によって、模様の出方が劇的に変わります。また、研磨の強弱によっても表情が変わるため、ツヤの加減も自由自在。こうした「手仕事による偶然性」もビールストーンの個性のひとつと言えるでしょう。

サカンアートではモールテックス・ビールストーンなど、こだわりの商品の取り扱いがございます。サンプル請求も可能ですので、ぜひ商品の質感や品質がどんなものなのか実際にお手に取ってご体感いただけます。なお、カタログも一緒にお送りいたしますので、ぜひお気軽に問合せください。

⇩⇩無料サンプル請求の詳細はこちら⇩⇩

見た目だけでなく、「どこに使えるか」も左官材選びでは重要なポイントです。テラゾーとビールストーンは、それぞれ施工できる場所や得意とする仕上げが異なります。住宅や店舗、屋内外など、目的に応じて選ぶことで、より長く美しく保つことが可能になります。

◆使用場所の違いポイント

◆床・壁・什器…施工できる範囲の違い

テラゾーは基本的に水平面、特に床材としての使用が中心です。特に広い面積の床に用いられることが多く、建物のエントランスや廊下、商業施設のフロアなどに向いています。壁面にも施工は可能ですが、下地の強度や重量に配慮が必要となります。また、プレキャスト製品としてテーブルやカウンターに使われることもありますが、その場合は製作後に設置するスタイルが一般的です。

一方、ビールストーンは塗り材としての柔軟性が高く、床・壁に加え、什器・家具・カウンター・キッチン天板など、凹凸や曲面にも直接施工が可能です。薄塗りでもしっかりとした強度を持つため、既存の家具や設備に塗るだけで、空間の印象をガラリと変えることもできます。複雑な形状や細かい部分の施工も対応可能なのが、ビールストーンならではの強みです。

⇩⇩気になるビールストーンの施工事例はこちら⇩⇩

美しい見た目だけでなく、長く使い続けるためには“耐久性”と“お手入れのしやすさ”も大切なポイントです。ここでは、テラゾーとビールストーンそれぞれの強さや弱点、そして日々のメンテナンスの手間やコストについて整理し、使う場所に合った素材選びをサポートします。

割れ・摩耗・汚れに対する耐性

テラゾーはセメントや樹脂を使用した素材のため、硬度があり、摩耗には比較的強いのが特徴です。ただし、重量があるため構造への負荷や地震時の割れリスクがあるほか、クラック(ひび割れ)が起こりやすいという弱点も。表面がつるつるしているため、滑りやすい点にも注意が必要です。

ビールストーンは下地にしっかりと密着し、薄く塗っても強度が高いため、割れにくく、衝撃にも強い左官材として評価されています。また、トップコートを重ねることで撥水性や防汚性も付与でき、汚れにくく掃除がしやすいというメリットも。長期的な耐久性という観点では、柔軟性がある分、ビールストーンの方が割れにくいという意見も多いです。

メンテナンスの手間と費用

テラゾーは汚れがつきにくい反面、表面のコーティングが劣化してくると艶がなくなったり、シミができやすくなったりするため、定期的な再研磨やコートの再施工が必要ですが、ビールストーンは、使用するトップコートの種類によってメンテナンス頻度をコントロールできます。

撥水性・防汚性のあるトップコートを選べば、水拭きだけで済むことも多く、日常のメンテナンスはかなり簡単です。表面の摩耗が進んだ場合でも、再研磨とコーティングで比較的簡単にリカバリーできる点は、導入後の安心感につながります。初期の施工品質が高ければ、長く美しい状態を保ちやすい素材です。

⇩⇩ビールストーン商品をチェック⇩⇩

⇩⇩ビールストーンのお役立ちコラムをチェック⇩⇩

また、サカンアートではオンラインの説明会や講習会を随時開催しております。技術力の高い講習官がレクチャーしますので、自信を持って作業することができます。気になる方は気軽に問い合わせください!

素材の魅力や見た目だけでなく、「実際にどれくらいのコストがかかるのか」「自分の空間に合った施工ができるのか」も非常に重要な視点です。ここでは、テラゾーとビールストーンの導入コストや施工のしやすさ、オリジナリティを出す自由度について比較し、予算や目的に合った選び方の参考になる情報をまとめます。

価格帯とコスパの違い

テラゾーは、材料費こそ比較的抑えめですが、施工に時間と手間がかかるため、結果的に工賃が高くなる傾向があります。特に現場施工型のテラゾーは、下地処理や乾燥時間も必要で、施工期間も長め。また、カットや搬入が必要なプレキャスト品は運搬コストも加味する必要があります。耐久性が高く長寿命であるため、長期的な目線で見ればコスパは悪くありません。

一方、ビールストーンは輸入左官材ということもあり、材料費はやや高価に感じられるかもしれませんが、薄塗りで済むため使用量は少なくて済みます。全体的には「初期費用は中程度、仕上がりの価値が高い」タイプの素材です。

施工方法と手間の違い

テラゾーの施工は、骨材とセメントまたは樹脂を混ぜて敷き詰め、固めた後に研磨するという工程が基本です。特に広範囲の床や壁に施工する場合、複数工程を重ねるため時間がかかります。また、現場での混合や乾燥管理が必要なため、施工者の技術にも大きく左右されます。作業に慣れていない職人が扱うと、ムラが出たりクラックが入りやすい場合もあるため注意が必要です。

ビールストーンは、あらかじめ用意された専用のベース材に骨材や顔料を混ぜ、コテで塗りつけたあと研磨する流れです。比較的軽量で薄塗りが可能なため、壁や什器、カーブのある構造物などにも施工しやすく、職人の表現力が活きる材料といえます。専用の施工技術が必要な点はハードルに感じるかもしれませんが、逆に言えば高い意匠性が確保されるともいえます。

オリジナリティを出すならどっち?

デザインの自由度においては、ビールストーンに軍配が上がります。というのも、顔料の調合、骨材の選定、配合比率などを自在にカスタマイズできるため、1点モノのような仕上がりが可能になるからです。金属片やガラス、地域の自然素材などを取り入れることもできるため、「他と被らないデザイン」を求める方には最適です。

テラゾーも骨材の種類や色である程度の変化は出せますが、仕上がりのバリエーションは限定的。均質でクラシックな印象を求める場合にはぴったりですが、個性を演出するにはビールストーンほどの自由度はありません。また、ビールストーンは塗る場所や形状を選ばないため、住宅・店舗問わず空間全体を統一感のあるオリジナルデザインでまとめることができます。

⇩⇩お見積もりのご依頼もお気軽に⇩⇩

「百聞は一見にしかず」と言うように、素材の魅力は実際の使用事例を見ることでグッと伝わります。このセクションでは、実際にビールストーンが使われた空間の事例と、販売・施工を行っている「サカンアート」の特徴的なコラムを紹介します。リアルな使用感をぜひ感じてください。

ビールストーンはそのデザイン性と自由度から、個性的な店舗デザインや住空間の演出に多く使われています。たとえば、以下のような施工事例があります。

サイドテーブル施工事例

鮮やかな骨材と顔料を活かし、リビングのアクセントとして存在感を放つサイドテーブルに仕上げた実例です。家具の一部としても高級感と統一感を演出できます。

店舗カウンター事例(愛知県)

来客の多い打ち合わせスペースにビールストーンを使用。無機質になりがちなカウンターが温かみと洗練を感じる空間に。

このように、ただの左官材ではなく「空間を主役にできる素材」として、ビールストーンは唯一無二の魅力を放っています。

ビールストーンの日本国内での正規代理店である「サカンアート」は、その魅力を最大限に引き出す施工技術と提案力を持つ専門業者です。ベルギーのBEAL社まで足を運び、直接トレーニングを受けて正式に認定された信頼あるパートナーであり、日本での普及活動も積極的に行っています。

サカンアートのサイトでは、ビールストーンがどのようにして「テラゾーの進化版」として登場したのか、どんな施工が可能なのか、豊富な情報と事例写真でわかりやすく紹介されています。また、カラーチャートの提供やショールームでの体感など、実際の質感や色味を確認しながら選べる環境も整っています。

ビールストーンは、自分だけのオリジナルの空間を作りたいという方にとって大きな強みです。

⇩⇩詳しいご購入手順はこちら⇩⇩

空間の世界観や個性を大事にしたい、他と被らないインテリアを実現したい——そんな“デザイン重視派”には、間違いなくビールストーンがおすすめです。顔料や骨材の選定だけでなく、光沢感・テクスチャ・色味の出し方まで自分好みに調整できるため、思い描いたイメージを形にしやすいのが特徴です。

さらに、曲面や什器への施工も可能なため、壁だけでなく家具やディスプレイなど、空間全体に統一感を持たせることができます。施工業者とのコラボレーションで、アートのような左官デザインをつくりあげることも夢ではありません。

耐久性を重視したいなら、テラゾーもビールストーンも両方候補に入ります。ただし、選ぶ基準は「どんな場所に使うか」「施工の質を担保できるか」によって変わってきます。例えば、広い商業施設の床や歩行量の多い場所には、硬質なテラゾーが向いています。

一方、住宅の水回りや什器、複雑な形状の部材などには、割れにくく密着性の高いビールストーンの方が安心感があります。いずれにしても、適切な下地処理と保護コートを行えば、両者とも長く美しい状態を保てる素材です。

限られた予算の中で空間を整えたい場合は、素材の単価と施工費のバランスを考慮することが重要です。材料費だけで見ると、テラゾーの方が比較的安価で手に入りやすく、プレキャスト品を活用すれば工期も短縮できます。

一方で、ビールストーンは輸入材のためやや割高ですが、薄塗りで済むため施工量が少なく、工期短縮や下地の再利用が可能な点を考慮すれば、結果的にコストパフォーマンスが良くなるケースも。複雑な形状や細かい仕上がりが求められる場所では、ビールストーンの方が結果的に手間も費用も抑えられることがあります。

⇩⇩お見積もり依頼はこちら⇩⇩

テラゾーとビールストーンは、どちらも左官材として空間に洗練された印象を与えてくれる魅力的な素材です。しかし、見た目の美しさだけでなく、素材の構成や施工方法、対応できる形状、そして空間づくりにおける自由度などには大きな違いがあります。

クラシカルで重厚感のある印象を求めるならテラゾーが有力な選択肢になる一方で、もっと個性的でオリジナルな空間を演出したいなら、ビールストーンが圧倒的におすすめです。特に、什器や家具などにも施工できる柔軟性と、骨材や顔料を自由に組み合わせて唯一無二の表情を生み出せる点は、ビールストーンならではの魅力でしょう。

実際にどちらを選ぶべきか迷ったときは、「どこに・どんな雰囲気で・どのくらいの予算で仕上げたいのか」という軸で考えてみてください。素材選びは、空間づくりの“印象”を大きく左右する大事な選択です。

サカンアートでは、ビールストーンを実際に体感できるショールームや、豊富な施工事例を用意しています。ぜひ一度、その質感や存在感を目で見て、手で触れて、あなたの理想の空間をイメージしてみてください。「ありきたりじゃない」空間づくりを求めるあなたにこそ、ビールストーンはぴったりの左官材です。

また、施工講習会も開催しておりますので、ぜひご興味のある方はご覧ください!

⇩⇩施工講習会の詳細はこちら⇩⇩

サカンアートが編集するコラムや、

お客様よりいただくよくある質問にお答え

PICK UP

「水回り=機能性重視で見た目は二の次」そんなイメージ、まだ持っていませんか?

「公共施設の床って、なんだか無機質でつまらない」そう感じたことはありませんか?

近年、空間デザインのキーワードとして注目を集めているのが「デザインコンクリート」。

「本物の打ちっ放し感を出したい」「内装に高級感を持たせたい」そんなデザインへのこだわりを持つ方に、

サカンアートでは「世界の優れた左官材料の提供を通じて、日本の住環境をより豊かにする」事を目的としております。

左官でしか表現できない「おしゃれでありながらも居心地のいい空間づくり」そんな左官材料を世界から日本に提供することでより豊かな住環境づくりのお手伝いができる存在となって参ります。

監修者:毛受 進(2級建築士/1級土木施工管理技士)